Bild: Camilo Concha / shutterstock.com

Proteste, Kameras – und WLAN-Spionage

Sitzblockade im Hörsaal, Disziplinarmaßnahmen angedroht – und dann auch noch digitale Überwachung? Genau das ist an der Universität Melbourne passiert. Nach einem Protest im Juli 2024 hat die Uni WLAN-Standortdaten genutzt, um Studierende zu identifizieren, die sich trotz Aufforderung nicht aus dem Gebäude entfernt hatten. Das Problem: Datenschutzrechtlich war das mehr als fragwürdig – wie nun auch der Datenschutzbeauftragte des australischen Bundesstaates Victoria bestätigt.

Während die Verwendung von Überwachungskameras (CCTV) noch im rechtlichen Rahmen war, sieht es bei der WLAN-Analyse ganz anders aus. Die Studierenden wussten weder, dass ihre Bewegungsdaten über das Campus-WLAN erfasst wurden, noch dass diese später gegen sie verwendet werden könnten. Damit – so das Urteil – verletzt die Universität das Recht auf Privatsphäre.

WLAN-Daten als „digitale Fußfessel“?

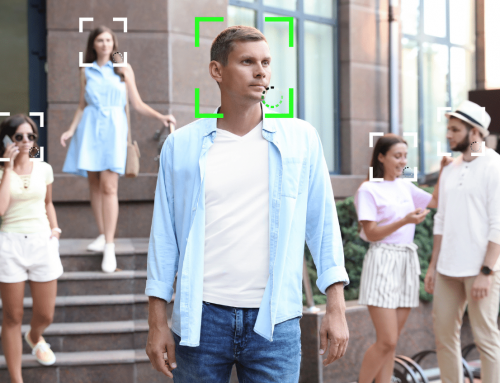

Im Detail geht es um sogenannte Standortdaten, die Geräte beim Einloggen ins Uni-WLAN hinterlassen. Eigentlich für Verbindungsqualität und Netzsicherheit gedacht, nutzte die Universität diese Daten nun zweckentfremdet: zur Nachverfolgung politisch aktiver Studierender.

Die Kritik des Datenschutzbeauftragten ist deutlich: „Die Studenten wussten nicht, warum ihre WLAN-Standortdaten erfasst wurden, geschweige denn, wie diese verwendet werden könnten.“

Das bedeutet: Keine informierte Einwilligung, keine Transparenz, keine Möglichkeit zur Entscheidung – und damit ein klarer Verstoß gegen grundlegende Datenschutzprinzipien.

Konsequenzen? Bisher kaum spürbar

Trotz der klaren Bewertung bleibt die Reaktion bisher eher zaghaft. Die Universität hat inzwischen ihre Richtlinien überarbeitet – offenbar, um erneute Kritik zu vermeiden. Eine förmliche Rüge durch den Datenschutzbeauftragten bleibt allerdings aus. Stattdessen wolle man künftig nur „weiter prüfen“, ob die neuen Regeln eingehalten werden.

Für die betroffenen Studierenden dürfte das kaum zufriedenstellend sein. Immerhin war die Nutzung ihrer Daten nicht nur intransparent, sondern auch einschüchternd – zumal ihnen disziplinarische Konsequenzen oder sogar eine Anzeige bei der Polizei drohten.

Digitale Kontrolle durch die Hintertür

Eine Universität, die politische Proteste mit WLAN-Daten verfolgt, betreibt keine Gefahrenabwehr, sondern verliert ihre Glaubwürdigkeit als Raum für freie Meinungsäußerung.

Die Rechtfertigung „Wir haben unsere Richtlinien angepasst“ wirkt wie ein zu spät ausgesprochenes „Ups!“. Die eigentliche Frage bleibt: Wie viele andere Unis – auch in Deutschland – sammeln längst solche Daten, ohne dass Studierende es wissen? WLAN als Überwachungstool ist kein Zukunftsszenario – es ist Gegenwart. Was fehlt, ist ein klares Stoppzeichen vom Gesetzgeber. Und eine Diskussion darüber, ob Datenschutz an Hochschulen noch zählt – oder längst ausgeloggt wurde.