Permanente Beobachtung

Wer in Österreich in der Stadt unterwegs ist, muss inzwischen damit rechnen, fast überall von einer Kamera erfasst zu werden. Die Videoüberwachung gehört längst zum Alltag – in Bahnen, Bussen, Aufzügen, Garagen, Einkaufszentren und sogar auf der Autobahn.

Jetzt wird der nächste Schritt gemacht: Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat einen neuen Erlass vorgestellt, mit dem die Zahl der überwachten Orte verfünffacht werden soll. Bisher waren rund 20 Plätze, etwa der Wiener Praterstern oder der Grazer Jakominiplatz, mit Polizeikameras ausgestattet. Bald sollen es über 100 Orte sein.

Warum, wo und wie soll jetzt mehr überwacht werden?

Das Innenministerium hat dabei klare Vorstellungen: Gefahren vorzeitig erkennen und kriminellen Strukturen vorbeugen. Videoüberwachung soll künftig überall dort erlaubt sein, wo laut einer behördlichen Einschätzung ein erhöhtes Risiko für gefährliche Vorfälle besteht. Außerdem dort, wo in der Vergangenheit bereits etwas passiert ist.

In der Praxis folgt der Ablauf einem festen Instanzenweg:

- Eine Sicherheitsbehörde schlägt einen Ort vor.

- Die Landespolizeidirektion prüft den Vorschlag und erstellt ein Einsatzkonzept.

- Das Innenministerium entscheidet, unter Einbindung eines Rechtsschutzbeauftragten.

- Wird die Maßnahme bewilligt, setzt die örtliche Polizei die Überwachung um.

Datenschutz, Löschfristen, Gesichtserkennung – was ist erlaubt?

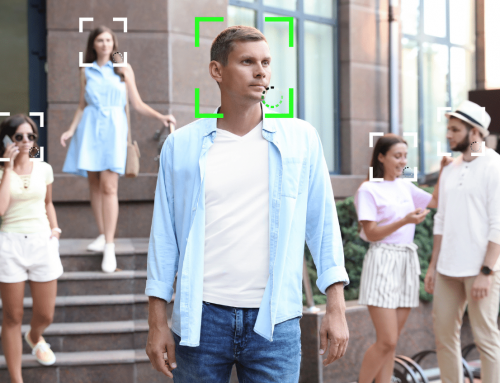

Kritik an dieser Entwicklung kommt vor allem von Datenschutzorganisationen wie epicenter.works. Sie warnen vor einem schleichenden Verlust der Privatsphäre und befürchten, dass die neue Überwachungstechnologie langfristig den Weg für automatisierte Gesichtserkennung ebnen könnte – auch wenn diese derzeit offiziell nicht eingesetzt wird.

Ein Überblick über den rechtlichen Rahmen:

- Videoüberwachung muss sichtbar gekennzeichnet sein – aus Informationsgründen. Gleichzeitig wirkt das abschreckend.

- Alle gesammelten Daten müssen nach 48 Stunden gelöscht werden.

- Die Bestätigung der Löschung wird für drei Jahre gespeichert.

- Live-Mitschnitte sind nur im Ausnahmefall erlaubt, beispielsweise bei größeren Polizeieinsätzen oder Demonstrationen.

Was es nicht geben soll: flächendeckende Überwachung mit Gesichtserkennung. Laut Innenministerium fehlen sowohl die technischen Mittel als auch die gesetzliche Grundlage dafür.

Grundrechte in Gefahr?

Die NGO epicenter.works warnt dennoch: Die Schwelle zur Totalüberwachung sei niedrig – besonders wenn künstliche Intelligenz ins Spiel kommt. Mit automatischer Gesichtserkennung ließen sich in wenigen Sekunden Bewegungsprofile von Bürgerinnen und Bürgern erstellen. Ein Szenario, das vielen aus autoritären Staaten bekannt vorkommt.

Auch der Verfassungsgerichtshof sieht die Sache kritisch. In einer früheren Entscheidung zur Section-Control (Tempolimit-Überwachung auf Autobahnen) wurde bereits festgehalten, dass eine permanente Überwachung öffentlicher Räume verfassungswidrig sein kann, wenn dadurch Grundrechte eingeschränkt werden.

Alle unter Generalverdacht

Sicherheit ist ein hohes Gut – keine Frage. Aber mehr Kameras bedeuten nicht automatisch mehr Sicherheit. Im Gegenteil: Sie können das Vertrauen in den Staat untergraben, wenn sie ohne klare Grenzen eingesetzt werden. Eine Kamera kann dokumentieren, aber sie kann keine Straftat verhindern. Die Ausweitung der Videoüberwachung darf nicht zur Normalität werden. Sonst bewegen wir uns gefährlich nahe an einem Zustand, in dem der öffentliche Raum kein Ort der Freiheit mehr ist, sondern einer der Kontrolle.